先生、日記をつけてみたら“自動思考”が見えてきました。でも、どう整理すればいいんでしょう?

カピバラのカピオは、日記のページをセージ先生に見せながら相談しました。

いい質問だね、カピオ。そんな時に役立つのが “コラム表” だよ

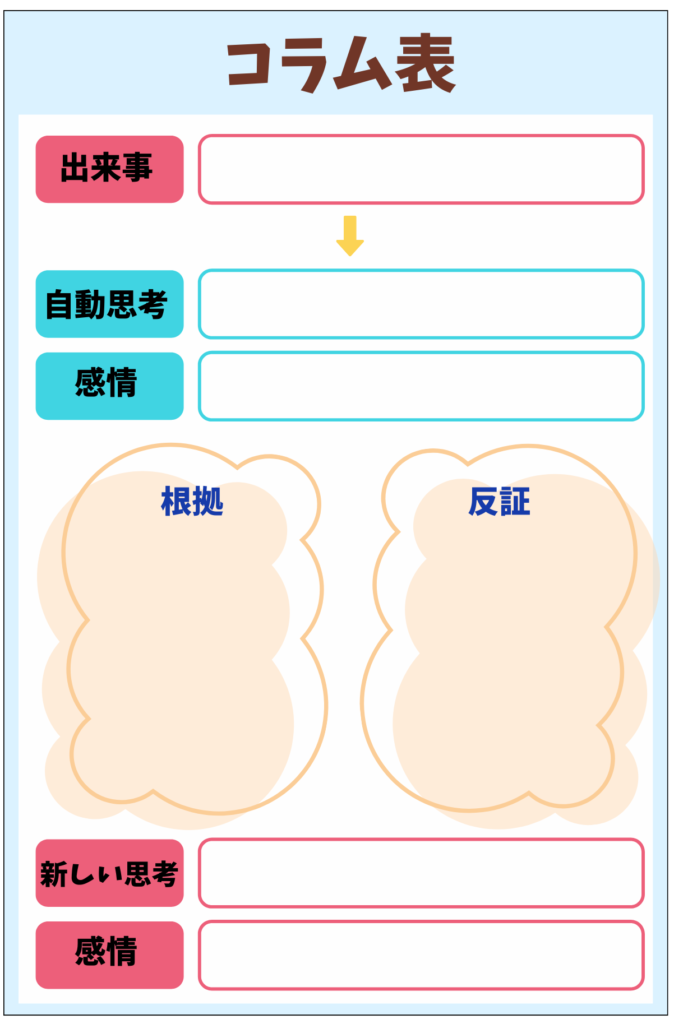

1.コラム表とは?

コラム表とは、認知行動療法(CBT)でよく使われるワークシートのひとつです。

自動思考を書き出して整理し、よりバランスのとれた考え方に近づけるためのツールです。

- きっかけ(出来事)

- 自動思考(そのとき浮かんだ考え)

- 感情(自動思考が起きた時の、気持ち・強さ)

- 根拠(その考えを支える証拠)

- 反証(その考えを疑う証拠)

- 新しい思考(よりバランスのとれた考え)

- 感情(新しい思考で考えた時の、気持ち・強さ)

この流れで整理することで、思考の偏りに気づきやすくなります。

以下が、コラム表のワークシートです。

なんだか途中まで、以前つけていたストレス日記に似ていますね!

よく気づいたね。あのストレス日記は、このコラム表に繋がる練習でもあったんだよ。

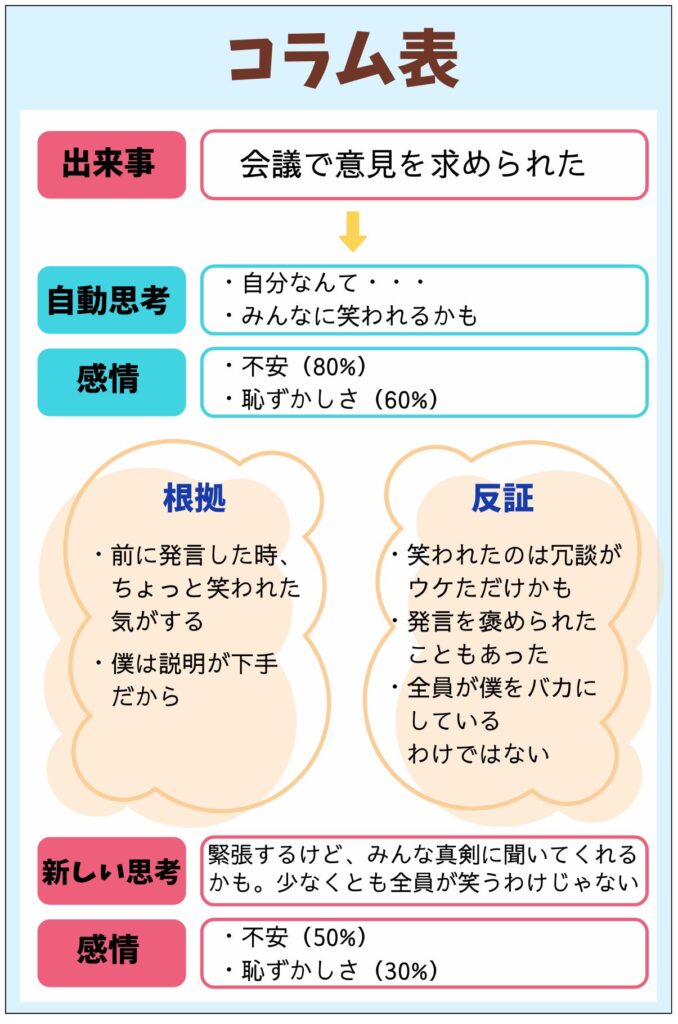

カピオは早速、自分の考えや感情をコラム表で整理してみることにしました。

こうして整理することで、考え方のクセである「自動思考を疑ってみる」という作業ができるんだよ。

「認知の歪み」で説明した通り、自動思考には自分自身の偏った思い込みが入っている場合もあります。

そこで、改めて自動思考を裏付ける事実(根拠)と、自動思考に反する事実(反証)を整理してみる流れになっています。

着目すべきは、「自動思考」の時に感じた感情と、事実と反証を整理してみた結果出てきた「新しい思考」で感じる感情の違いだよ。

カピオの場合、最初に浮かんだ「自動思考」と、後から書き加えた「新しい思考」で、以下のように感情が変わっていたようです。

【自動思考】

・自分なんて・・・

・みんなに笑われるかも

【感情】

・不安(80%)

・恥ずかしさ(60%)

【新しい思考】

・緊張するけど、みんな真剣に聞いてくれるかも。少なくとも全員が笑うわけじゃない

【感情】

・不安(50%)

・恥ずかしさ(30%)

このように「認知の歪み」というメガネを外してみると、現実の捉え方が変わり、感情が楽になることがあるといわれます。

2.コラム表を書くことで得られる気づき

こうやって整理すると、少し冷静になれる気がします

そうだね。大事なのは“事実に基づいてバランスをとる”ことだよ。自動思考を完全に消す必要はないんだ

コラム表は、考え方を矯正するのではなく、「極端な思考をちょっと柔らかくしてみる」ための練習ツールです。

認知の歪みを正すというよりは、「こうも考えられるかも」「あぁも考えられるかも」と、考え方の選択肢を広げるイメージで取り組んでみると良いかもしれません。

3.コラム表でよくある疑問

先生、確かに今振り返ると考え方の幅が広がりますが、実際に会議の場面でできる気がしないんです・・・

もちろんだよ、カピオくん!そう感じるのはとても自然なことなんだよ

えっ、そうなんですか・・・!?

以前の記事でもご紹介した通り、自動思考は長い期間をかけて身に着いた考え方のクセのようなものです。

例えば「青信号は渡れ」というルール(自動思考)を、「赤信号は渡れ」というルール(新しい思考)に変えようとするのは、なかなか一度の試みでは難しいと思います。

まずは後から気づいて、見直すだけでも十分です。

何度も振り返りをするうちに、段々とその場でも「こういう時には、こういう考え方もあるんだった」と、新しい考えが浮かびやすくなってきます。

まずは後から気づくだけでも十分。地道にコツコツ振り返りをやっていくのも重要だよ

筋トレみたいに、コツコツ積み重ねていくのが大事なんですね!